Dans un contexte de fragilité sécuritaire et de défaillances financières généralisées au sein des pays membres de la Grande Muraille Verte (GMV), la Mauritanie tire son épingle du jeu en étant le seul État à jour de ses cotisations annuelles à l’Agence panafricaine de la GMV. Cependant, si ce respect des engagements financiers place le pays en position de bon élève, la gestion interne du projet en Mauritanie n’échappe pas, elle aussi, à certaines faiblesses qui freinent son efficacité.

La Mauritanie, seul pays à jour de ses contributions

Conformément aux textes de l’Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, chaque pays membre doit verser annuellement 100 millions de FCFA, soit environ 61 millions MRU. En juillet 2024, la Mauritanie est le seul pays à avoir versé sa cotisation dans les délais, là où d’autres, comme le Burkina Faso, le Mali ou le Sénégal, enregistrent des retards ou des impayés chroniques.

Dans certains États, la cotisation dépend de la bonne volonté politique ou est noyée dans d’autres budgets ministériels, ce qui empêche toute régularité. Dans des pays comme l’Érythrée ou Djibouti, les cotisations n’ont tout simplement jamais été versées depuis l’adhésion à l’Initiative.

Cet engagement constant de la Mauritanie, dans un contexte régional marqué par l’instabilité et les tensions budgétaires, mérite d’être salué.

Une gestion nationale qui montre aussi ses limites

Toutefois, malgré cet engagement financier exemplaire, la gestion du projet de la Grande Muraille Verte en Mauritanie n’est pas exempte de critiques. Des retards dans l’exécution des projets, des insuffisances dans la coordination institutionnelle, ainsi que des lacunes dans la planification et le suivi-évaluation ont été signalés par plusieurs observateurs et experts nationaux.

Le manque de personnel qualifié, l’insuffisance des équipements techniques et l’absence de mécanismes de suivi robustes affaiblissent l’impact réel du projet sur le terrain. Par ailleurs, des tensions locales liées à l’utilisation des terres ou à la répartition des bénéfices issus des activités agricoles intégrées ont parfois été relevées, compliquant davantage la bonne exécution des actions.

L’expérience mauritanienne : entre engagement financier et défis opérationnels

La Mauritanie, grâce à sa relative stabilité politique et sécuritaire, reste un acteur stratégique de la GMV, mais ses réalisations peinent encore à atteindre l’ampleur espérée. Plusieurs zones pilotes ont vu le jour, avec des activités de reboisement, de maraîchage communautaire et de renforcement des capacités des populations locales, en particulier des femmes, qui jouent un rôle central dans la réussite des Fermes agricoles communautaires intégrées (FACI).

Des témoignages de femmes rurales évoquent les bénéfices du projet, mais aussi les limites d'un système encore largement basé sur l’arrosage manuel ou des techniques agricoles rudimentaires. Le besoin de modernisation, notamment avec l’introduction de systèmes d’irrigation goutte-à-goutte et de mécanismes d’accompagnement technique, reste crucial.

Une initiative fragilisée à l’échelle régionale

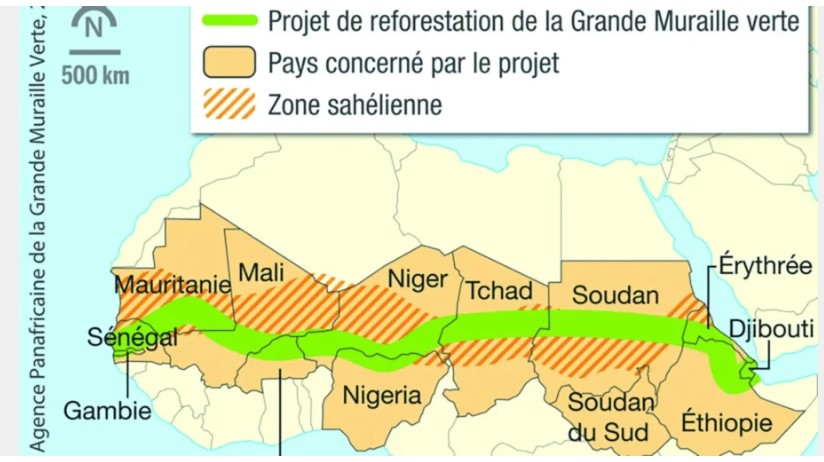

Dans le reste de la région sahélienne, les conflits armés, les crises politiques et les défaillances structurelles mettent en péril la pérennité de la Grande Muraille Verte. Huit pays concernés par l’Initiative — dont le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad — font face à des violences qui entravent gravement la mise en œuvre des projets.

Par ailleurs, malgré l’engagement international exprimé lors du One Planet Summit, où 19 milliards de dollars ont été promis pour relancer la GMV, le taux de décaissement des financements n’atteint que 13%, soulignant l’écart abyssal entre les annonces politiques et la réalité sur le terrain.

Un modèle à renforcer et à corriger

La Mauritanie peut aujourd’hui capitaliser sur sa position de seul pays à jour de ses cotisations pour exiger une réforme profonde de la gouvernance régionale de la GMV, tout en s’engageant à améliorer sa propre gestion nationale du projet.

Il s’agit pour le pays :

- De renforcer les capacités techniques de l’agence nationale GMV ;

- D’améliorer les dispositifs de suivi et d’évaluation ;

- De mieux impliquer les communautés locales dans la conception et la mise en œuvre des projets ;

- D'assurer la transparence dans l’utilisation des fonds, aussi bien nationaux qu’internationaux.

Si ces ajustements sont réalisés, la Mauritanie pourrait devenir un véritable modèle régional, démontrant qu’il est possible de lutter efficacement contre la désertification tout en créant des opportunités économiques durables au bénéfice des populations rurales.

%20(1).png)